本次伊比利亚半岛之行,不仅是一次跨越地理与文化的旅程,更是一场融合前沿学术洞察与深厚人文体验的深度实践。从葡萄牙的港口风情到西班牙的建筑史诗,从前沿工程技术的课堂思辨到世界遗产的实地凝望,在西班牙与葡萄牙的十六天里,我得以近距离观察欧洲在建成环境可持续性、建筑信息化、城市更新等领域的先进理念与实践成果,同时也沉浸式感受了两国独特的历史底蕴与城市风貌。

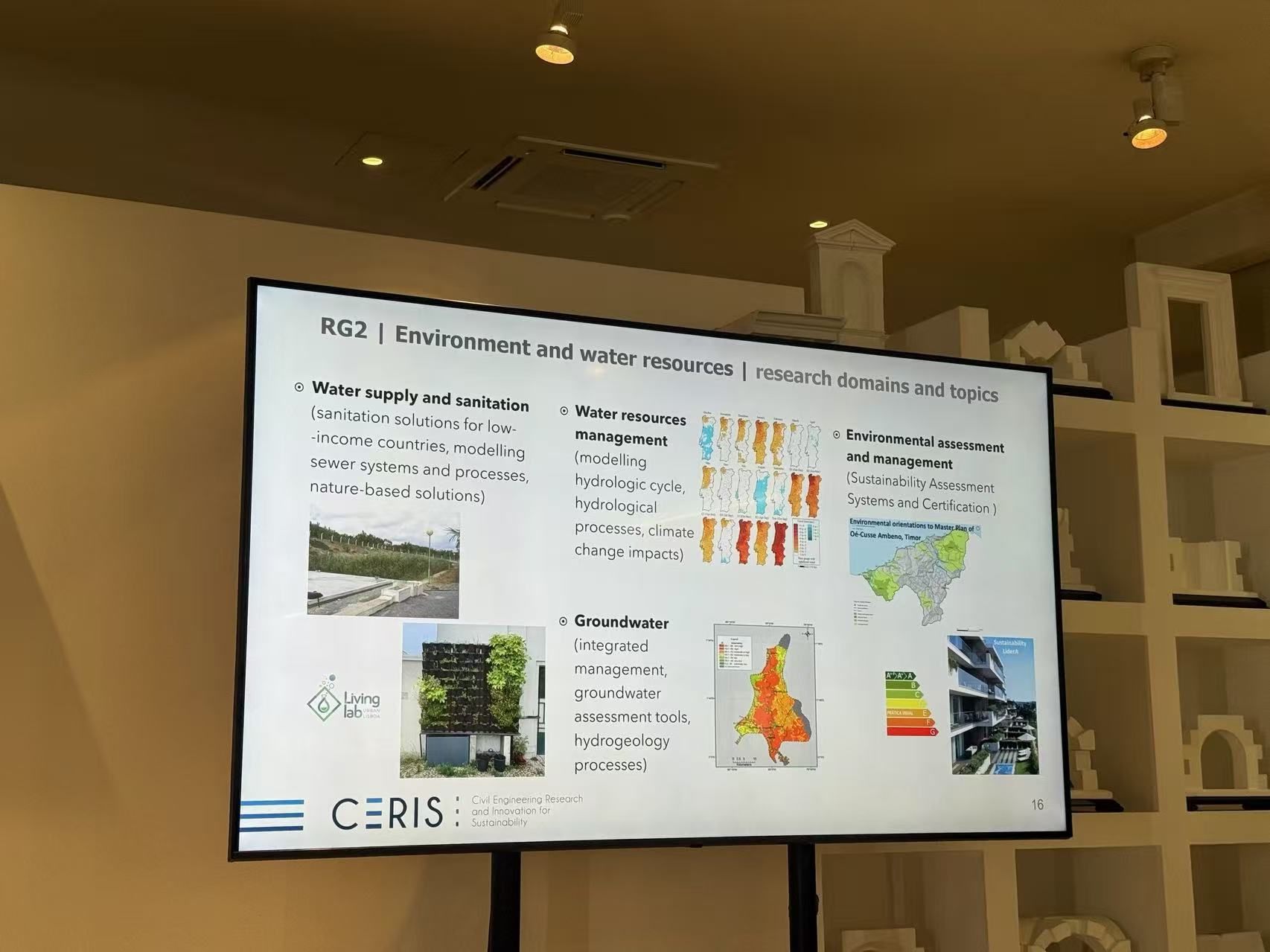

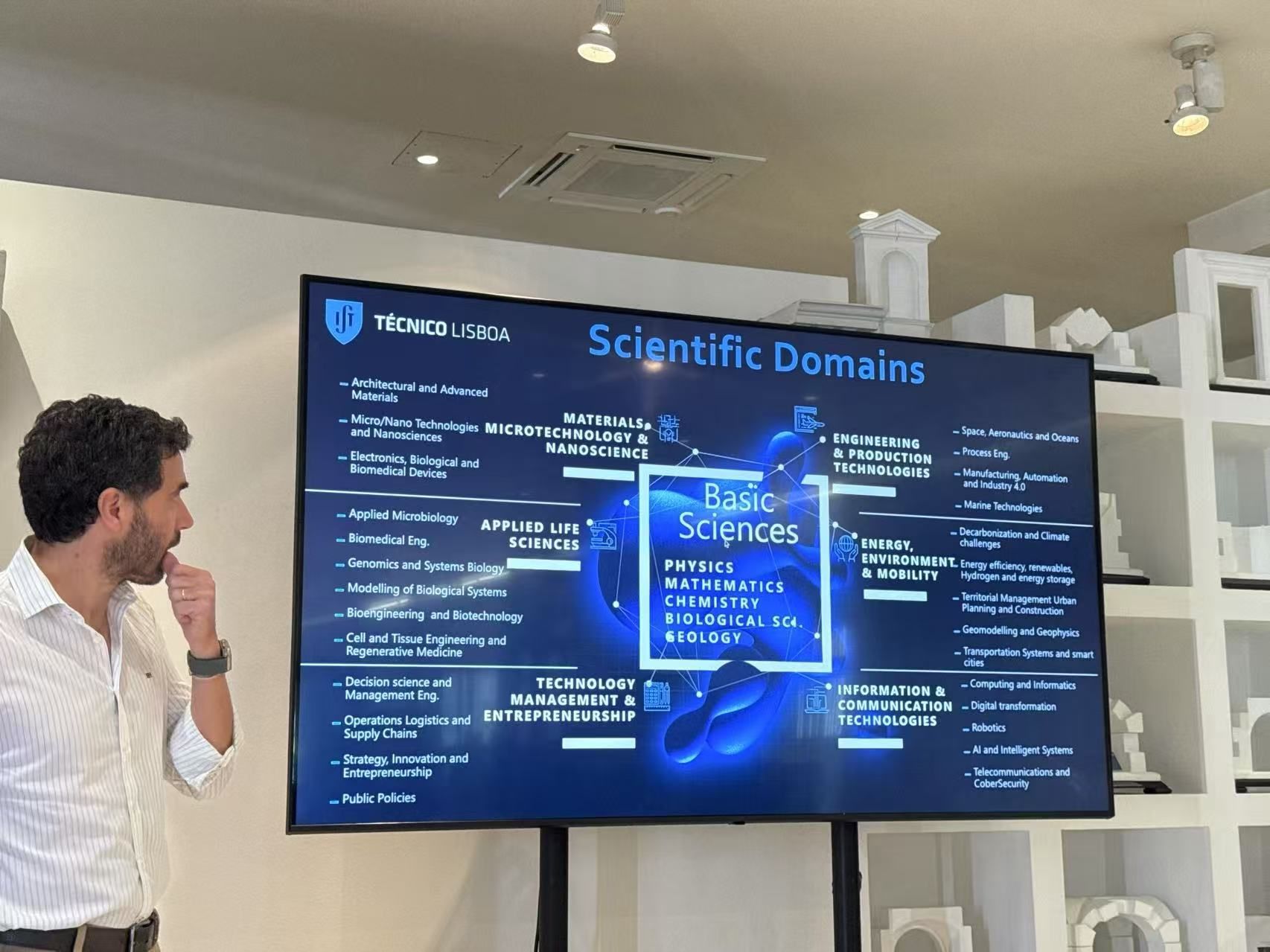

访学的核心内容围绕“建成环境的可持续未来”展开,波尔图大学的课堂无疑为这场学术探索奠定了坚实基础。在波尔图大学,通过欧洲建造工程计算委员会(EC³)的系列课程,我对建筑行业数字化转型有了更系统的理解。来自英国拉夫堡大学、以色列理工学院、波尔图大学等院校的专家学者,系统讲授了信息物理系统、建筑机器人、人工智能在AEC领域的应用、数字孪生、区块链等前沿课题。尤其是“数字孪生”与“生成式AI”课程,让我认识到数据驱动决策在建筑全生命周期管理中的巨大潜力。其中“区块链—数字产品护照”的产业对话,启发我思考如何通过技术手段实现建材溯源与碳足迹追踪,助力行业绿色转型。令我印象深刻的是,教授们并未停留于理论讲解,而是通过小组作业让我们沉浸式参与实践,这与重大的翻转课堂很是类似——我们围绕数字孪生技术为波尔图老城区的保护与更新构建模拟模型,在反复调试中理解技术与历史建筑的适配性;也探讨生成式 AI 在建筑设计中的伦理边界,在思维碰撞中明晰技术工具的价值尺度。这些课程打破了我对土木工程 “重施工、轻创新” 的固有认知,让我看到人工智能、机器人技术等前沿科技正在为建筑行业注入的无限可能。

在巴塞罗那,加泰罗尼亚理工大学关于“22@Barcelona”城市更新项目的实地调研令人印象深刻。这一将19世纪工业区改造为创新街区的案例,完美诠释了“复合街区”模式如何平衡居住、生产与生态功能,其规模之大、规划之周密,体现了西班牙在城市可持续更新方面的领先理念。同时,巴塞罗那港的参访让我们直观感受到港口物流与供应链管理在全球化背景下的运作效率与智能化水平。我真切体会到学术研究与城市实践的紧密联结,这种 “理论 - 实践” 的闭环认知,是书本无法给予的宝贵财富。

如果说学术课堂是理性的积淀,那么伊比利亚的风土人情则为这场旅程注入了感性的温度。在葡萄牙,罗卡角的悬崖边,卡蒙斯 “陆止于此、海始于斯” 的诗句与大西洋的涛声共鸣,让我读懂了这个海洋国家的开拓精神;波尔图老城区的石板路上,波特酒的醇香与波尔图音乐厅的现代线条交织,展现着传统与现代的和谐共生。而在西班牙,巴塞罗那的建筑奇观更让我震撼不已:圣家堂的尖顶刺破苍穹,彩色玻璃在阳光下投下的光影如同凝固的交响乐,高迪用自然主义的笔触诠释着建筑的神性;巴特罗之家的曲线立面与马赛克拼贴,将海洋生物的形态转化为建筑语言,诉说着加泰罗尼亚的艺术基因。此外,贝伦塔的防御工事见证着大航海时代的辉煌,加泰罗尼亚音乐宫的彩色雕塑彰显着民族艺术的活力,这些文化符号让我明白,建筑从来不是孤立的存在,而是地域文化与历史记忆的物质载体。

如今回望这场旅程,学术知识的增长与文化视野的拓展同样珍贵。欧洲在保护历史遗产的同时,积极推动数字化、绿色化转型,这种“新旧共生”的发展模式值得我们深入借鉴。作为未来建筑与工程领域的工作者,我意识到自己不仅需要掌握前沿技术工具,更要具备跨文化理解力与可持续价值观。陆止于此,海始于斯——愿这次访学成为我探索建筑与城市更多可能性的新起点。

参加访学人员信息:张了然同学是重庆大学2024级土木水利专业硕士研究生。在校期间,他同时担任了学院党政办公室助管和校研究生会副部长,曾获“优秀干事”的称号。在2025年7月至8月,他赴波尔图大学与加泰罗尼亚理工大学访学。目前正在云南电网电力科学研究院进行实习。